O Supremo Tribunal Federal (STF) brasileiro tem sido apontado por parte da comunidade jurídica e política aqui e no exterior como exemplo único, entre as cortes constitucionais de grandes democracias, que teria impedido, sozinho, sem armas e em tempo real, uma tentativa de subversão do Estado de Direito.

Essa vitória institucional e de comunicação, no entanto, não veio sem custos. Ao longo do processo de se impor como guardião da democracia, o Tribunal enfrentou dilemas complexos que produziram controvérsias duradouras. Entre elas, a principal acusação: a de que foi necessário mudar as regras no meio do jogo para garantir que a Justiça fosse feita. Uma delas foi sobre o chamado foro especial por prerrogativa de função, conhecido coloquialmente como foro privilegiado.

É nesse ponto que a crítica ganha densidade, pois a legitimidade das decisões judiciais depende, em grande medida, da coerência e previsibilidade das Cortes superiores.

Mudanças bruscas de entendimento, principalmente em momentos politicamente turbulentos, inevitavelmente alimentam questionamentos e provocam desconfianças duradouras na sociedade.

Leia também:

O relato aqui neste texto procura iluminar o processo em que medidas bruscas foram tomadas pelo Tribunal desde abril de 2024. Foram decisões que justamente agora ganham relevância especial, às vésperas do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), marcado para setembro de 2025.

No dia 12 de abril de 2024, o plenário virtual do Supremo Tribunal Federal —sistema eletrônico em que ministros registram seus votos por escrito, sem debate oral simultâneo— chegou a uma maioria de votos para virar completamente do avesso sua jurisprudência consolidada, estabelecendo que autoridades com foro especial continuariam sendo julgadas diretamente pelo Tribunal mesmo após o término de seus mandatos.

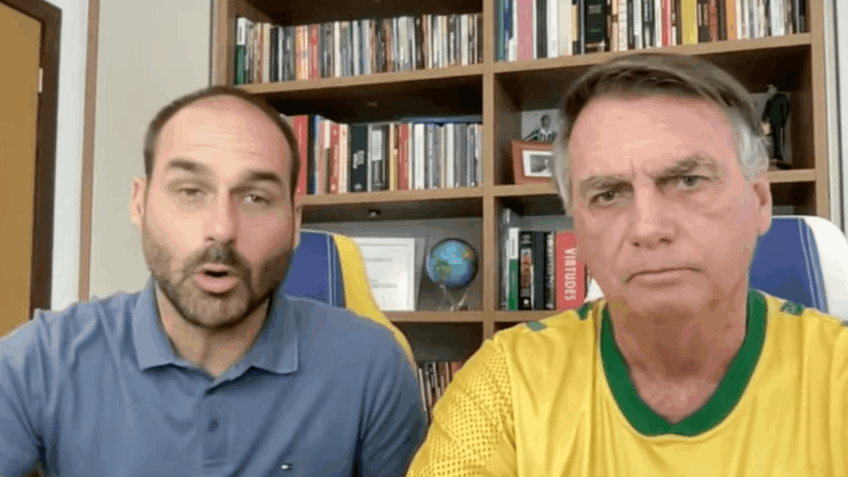

Embora o resultado da decisão não valesse apenas para o ex-presidente, ela atingia Bolsonaro em cheio. À época, ele só era investigado, mas tudo caminhava para seu indiciamento, denúncia e abertura de ação penal.

Com essa mudança estratégica, o destino judicial de Jair Bolsonaro sairia da 1ª Instância —onde teria direito de recorrer a instâncias superiores e tempo para se rearticular politicamente— e ficava definitivamente nas mãos do Supremo. Ironicamente, a mesma Corte cuja sede havia sido destruída nos atos do 8 de Janeiro e cujos ministros já eram alvos de críticas, fundadas e infundadas, além de toda sorte de contestações vindas do ex-presidente e de seus defensores.

Os 6 primeiros ministros que votaram e consolidaram a maioria na Corte para essa guinada jurisprudencial não decidiram no vácuo. O Brasil já pegava fogo após a revelação gradual de um quadro extremamente grave —fatos imediatamente anteriores à decisão que, embora não citados nos votos, dificilmente podem ser considerados meras coincidências temporais:

No campo bolsonarista, a defesa argumenta que os arquivos digitais encontrados em computadores e celulares falavam em possíveis decretos que foram cogitados, mas precisariam ser aprovados pelo Congresso para entrar em vigor um estado de sítio ou de defesa. Os advogados do ex-presidente alegam também que as elucubrações sobre prender ou matar alguma autoridade eram o que se chama de crime impossível no direito. As pessoas que cogitavam dessas possibilidades não tinham os meios para executar tais tarefas.

O ex-presidente também deu várias entrevistas explicando que saiu do Brasil rumo aos EUA no final de 2022, antes de dar posse a Lula (em 1º de janeiro de 2023), porque não queria ser vaiado na cerimônia. Bolsonaro também diz que no final de dezembro daquele ano nenhuma das ideias contestando o resultado da eleição encontrou respaldo e que ele nomeou os novos comandantes militares apontados por Lula antes de deixar o Planalto. Logo, não haveria exequibilidade para um golpe se as Forças Armadas já estavam sob comando do governo que estava prestes a assumir.

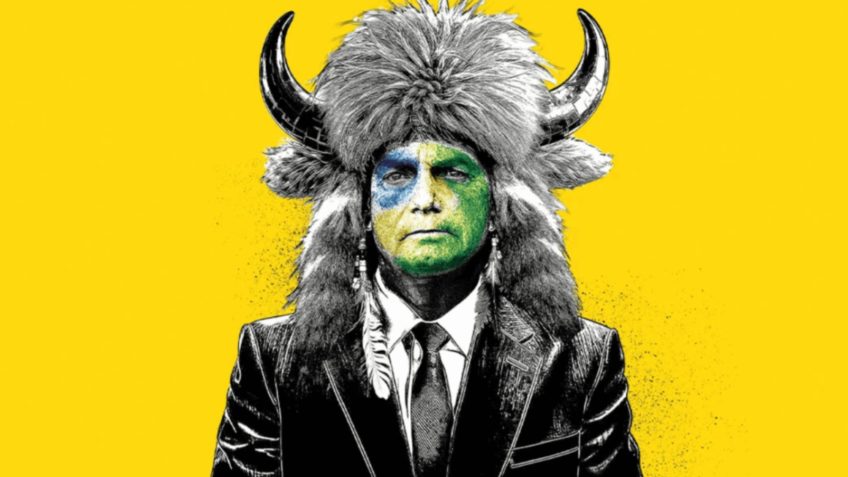

Essas explicações nunca ganharam tração em parte majoritária da mídia. O caso foi tratado no noticiário com a terminologia usada pela Polícia Federal e pelo STF: foi uma tentativa de golpe de Estado. E foi a ação pró-ativa do STF que teria impedido que se consumasse a disrupção de democracia no país –embora nos atos de vandalismo do 8 de Janeiro Bolsonaro já estivesse em férias nos EUA e não tenham sido encontradas armas de fogo nem líderes com capacidade de tomar o poder.

Foi nesse ambiente convulsivo que 6 ministros enterraram um sólido entendimento jurisprudencial do STF, estabelecido desde 1999 e reafirmado apenas 6 anos antes, em 2018. Segundo esse entendimento, autoridades com foro privilegiado —isto é, o direito de serem julgadas diretamente por tribunais superiores em razão do cargo que ocupam— viravam cidadãos comuns após perderem ou deixarem seus mandatos, passando a ser julgadas pela 1ª Instância.

O argumento central por trás daquela jurisprudência era evitar um acúmulo desnecessário de processos sem maior relevância institucional, que atravancavam sistematicamente a pauta do STF, impedindo o tribunal de cumprir adequadamente sua missão constitucional mais ampla.

Em 2018, ao revisitar cuidadosamente o tema em questão de ordem —mecanismo processual em que um ministro levanta, durante julgamento, um ponto que pode alterar ou esclarecer a interpretação adotada pelo tribunal—, o STF manteve o ponto central da jurisprudência de 1999: com a perda dos cargos, autoridades perdiam o foro especial e seus processos deveriam baixar para a primeira instância.

Na ocasião, duas teses importantes foram fixadas.

A primeira restringiu o foro privilegiado exclusivamente a crimes cometidos durante o exercício efetivo do cargo e em razão dele.

A segunda tese tratou especificamente de uma ressalva relativa aos processos que deveriam baixar com o final dos mandatos.

Nesse ponto crucial, a Corte decidiu que, se a instrução processual já estivesse concluída, com a abertura formal de prazo para alegações finais, a competência permaneceria excepcionalmente no STF. Em outras palavras, o tribunal abriu apenas uma pequena exceção para impedir a impunidade de autoridades que, prevendo suas iminentes condenações, renunciavam na fase final das ações penais.

A ressalva foi um detalhe que fisgou só um grupo específico de processos em fase final. Ou seja, a decisão de 2018 manteve a espinha dorsal do entendimento de 1999. Portanto, se fosse rigorosamente mantida até hoje, Bolsonaro seria julgado pela primeira instância, não pelo STF.

Essa ressalva específica foi aprovada por ampla maioria, numa votação de 10 votos a 1. Apenas o ministro Marco Aurélio Mello divergiu frontalmente, defendendo que todos os processos deviam baixar imediatamente ao fim do mandato, sem qualquer exceção.

Todos os demais ministros —Luís Roberto Barroso, Rosa Weber, Cármen Lúcia, Edson Fachin, Luiz Fux, Celso de Mello, Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski, Dias Toffoli e Gilmar Mendes— acompanharam a tese vencedora, embora alguns tenham chegado a esse resultado por fundamentações ligeiramente diferentes.

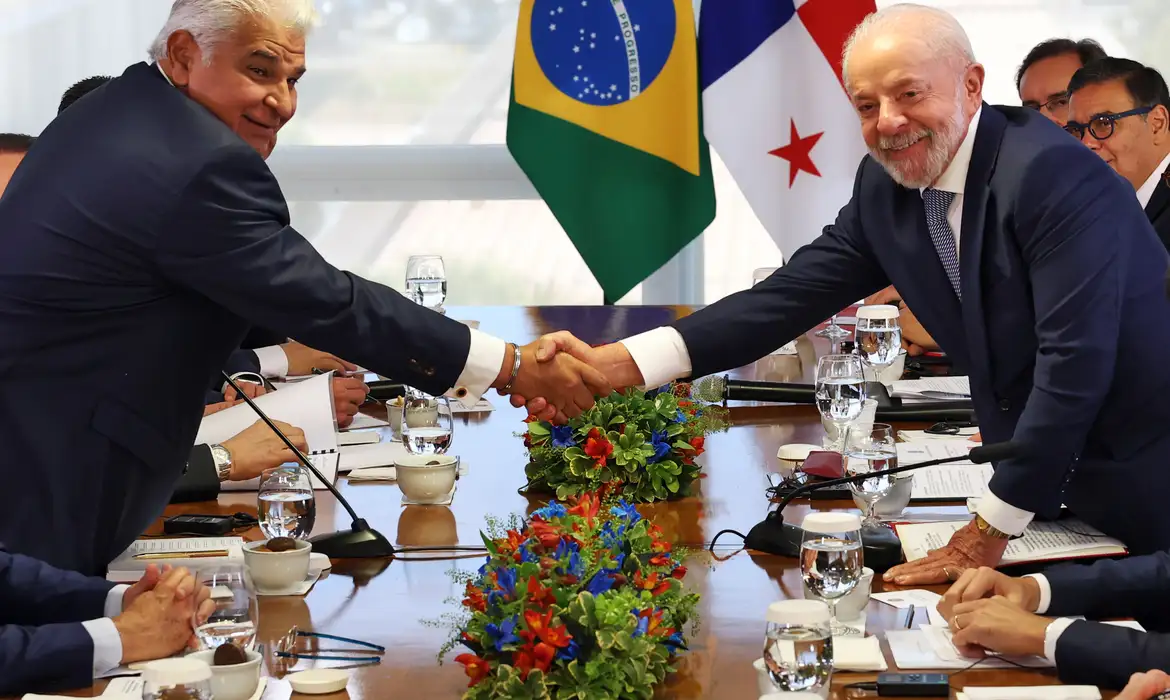

Foi com base naquele princípio de 1999, mantido em 2018, que o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, então ex-presidente em 2016, teve sua ação penal aberta na 1ª Instância, mais especificamente na 13ª Vara Federal de Curitiba, comandada pelo então juiz Sérgio Moro, e não no STF.

Portanto, o que o STF fez depois em 2024, em decisão finalizada no início de 2025, mudou tudo. Todas as autoridades com foro permaneceriam com seus processos no STF, mesmo depois de saírem ou deixarem seus cargos.

Isso trancaria definitivamente no Supremo uma futura —e então muito provável— ação penal contra o ex-presidente Bolsonaro, que, se condenado, não teria instância superior a quem recorrer.

Como não houve explicação coloquial sobre a motivação da mudança brusca de entendimento, ficou a pergunta: afinal, o que mudou entre 2018 e 2024 para que a Corte virasse sua interpretação de ponta cabeça?

O que se conhecem são as consequências concretas.

Em 2018, a decisão do STF foi negativa para Lula, que teve de enfrentar sua então nêmesis no Judiciário, o juiz federal Sérgio Moro, em Curitiba –o petista foi condenado e acabou ficando preso por 580 dias. Naquela época, o Supremo estava pressionado pela opinião pública e pela mídia e decidiu não afrontar o que fazia a operação Lava Jato.

Em 2024, o novo entendimento da Corte foi negativo para Bolsonaro, que passou a enfrentar diretamente também sua nêmesis mais conhecida, o ministro Alexandre de Moraes. O magistrado tem sido tão duro com Bolsonaro como Moro foi com Lula. A diferença é que o petista teve a quem recorrer depois de condenado. Já Bolsonaro não terá essa possibilidade.

O que é absolutamente certo também é que a mudança de quando e como vale o foro privilegiado ficará como um marco histórico incontestável. A mais alta Corte do país alterou deliberadamente suas próprias regras consolidadas em circunstâncias politicamente excepcionais.

Caberá aos historiadores avaliar se as decisões, tomadas naqueles momentos específicos, visavam a atingir diretamente a pessoa de um ex-presidente, se se tratava de um avanço natural da jurisprudência ou se era algo destinado a preservar o sistema democrático brasileiro em situação de um eventual perigo.

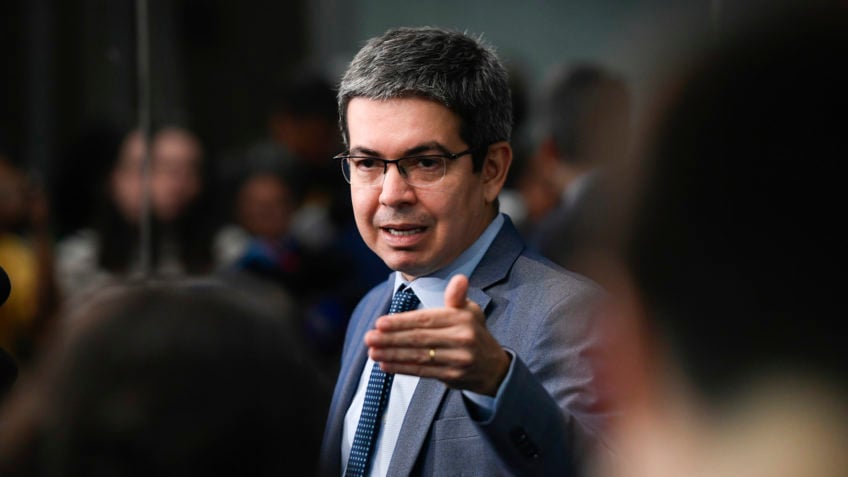

Gilmar Mendes, relator do caso que mudou a jurisprudência, foi o primeiro a depositar seu voto no plenário virtual, no dia 29 de março de 2024. Os 5 votos restantes, todos no mesmo sentido, vieram no dia 12 de abril de 2024, somando assim uma maioria sobre o tema. Os 5 restantes foram Luís Roberto Barroso, Dias Toffoli, Cristiano Zanin, Flávio Dino e Alexandre de Moraes.

Os 6 anteciparam, em 2024, a mudança do precedente estabelecido em 1999 e consolidado em 2018. A partir daquele momento, só bastava a inclusão do restante dos votos no plenário virtual para que processos criminais de agentes públicos com foro especial permanecessem do começo ao fim na própria Corte suprema.

Logo após a formação da maioria, o ministro André Mendonça pediu vista —prerrogativa regimental que permite a um ministro interromper o julgamento para examinar melhor os autos— e recebeu o prazo de 90 dias para devolvê-lo ao plenário. Se não cumprisse esse prazo, o julgamento poderia ser retomado automaticamente. Porém, por motivos não claros nos autos, a retomada e conclusão da votação só se deu em 11 de março de 2025, com o placar apertado de 7 votos a 4 pela manutenção definitiva dos processos e inquéritos de ex-autoridades diretamente no STF.

O 7º voto a favor veio do ministro Nunes Marques.

A composição da Corte havia mudado parcialmente desde 2018, com novos ministros indicados pelo presidente Lula —como Flávio Dino e Cristiano Zanin— aderindo naturalmente ao novo entendimento jurisprudencial.

Mas a virada histórica só foi possível porque 4 ministros experientes que, em 2018, haviam aceitado implicitamente manter o princípio básico de 1999 —Gilmar Mendes, Barroso, Alexandre de Moraes e Dias Toffoli— mudaram de posição. Votaram contra a mudança os ministros André Mendonça, Edson Fachin, Cármen Lúcia e Luiz Fux.

O infográfico a seguir resume como foram os votos sobre o foro privilegiado no STF em 2018 e em 2024/2025:

Curiosamente, nenhum dos votos mencionou termos como “golpe de Estado”, “defesa da democracia”, “Estado de Direito” ou, muito menos, o nome de “Jair Bolsonaro”. Embora tecnicamente bem fundamentados, foram votos de um barulhento silêncio político —em contraste com a gravidade do contexto.

RELATORIA DE GILMAR MENDES

O ministro decano (mais antigo) do STF, Gilmar Mendes, deu início à guinada sobre o foro privilegiado. Relatou em seu texto final uma linha histórica abrangente que remonta à Súmula 394 de 1964, ao Inquérito 687 de 1999 e à decisão de 2018.

Mendes escreveu expressamente que a Corte havia rompido com a jurisprudência de 2018. Não apresentou a nova posição como uma reviravolta completa, mas sim como um “aperfeiçoamento” natural da orientação então existente. É comum no Supremo os magistrados usarem um eufemismo. Declaram que não mudam de posição, mas que “evoluem” para novos entendimentos.

Trata-se de uma idiossincrasia típica da liturgia formal da Corte: embora tivesse aceitado em 2018 o marco temporal (processos desciam ao fim do mandato), em 2024 liderava a fixação definitiva da competência no STF, sem admitir explicitamente qualquer contradição substantiva com sua posição anterior.

Também curiosamente, nenhum dos 3 ministros que viraram o jogo reconheceu abertamente a mudança fundamental de opinião. Todos enquadraram seus novos votos como um “avanço” necessário —indispensável para evitar a oscilação de competência e, até onde o jargão jurídico invade o campo político, “a manipulação política de jurisdição”.

Na opinião dos advogados de Bolsonaro, tratou-se claramente de perseguição política, uma verdadeira “caça às bruxas” institucionalizada. Essa expressão também foi usada em inglês (“witch hunt”) pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em 9 de julho de 2025, quando anunciou que aplicaria uma tarifa de 50% contra produtos brasileiros por vários motivos, inclusive pelo que considerava um processo injusto contra Bolsonaro no Judiciário brasileiro.

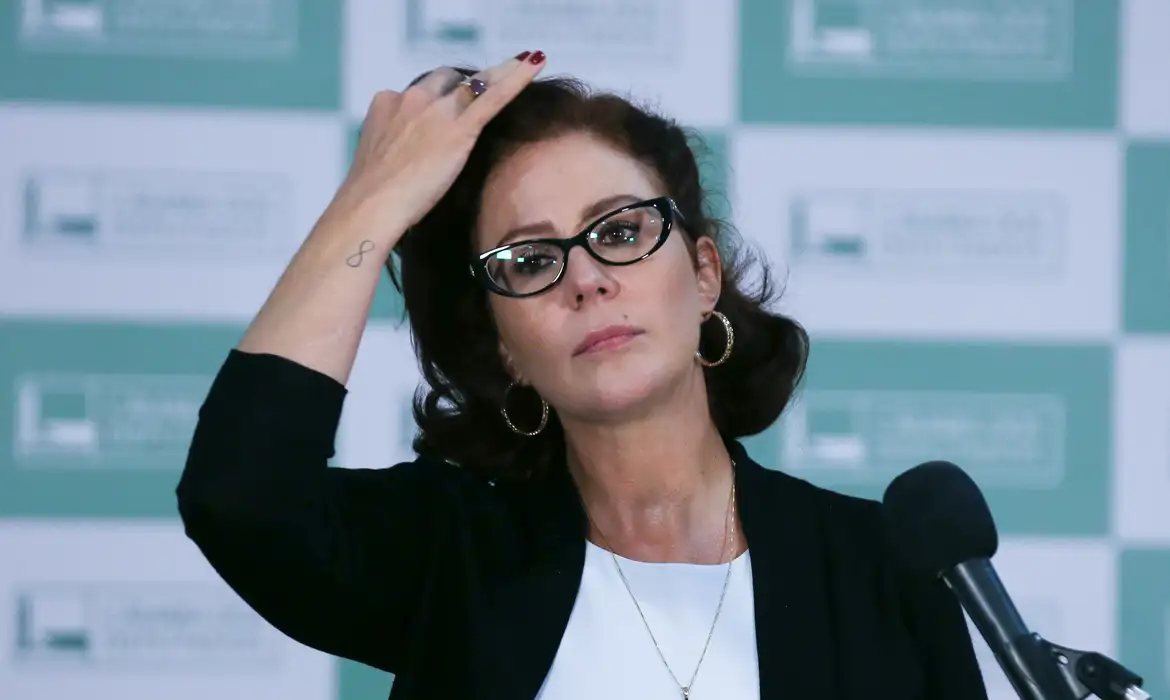

Fora dos autos processuais, 2 episódios públicos do presidente da Corte, Luís Roberto Barroso, reforçaram significativamente, entre os críticos, a interpretação de casuísmo político evidente. Primeiro, o famoso “perdeu, mané, não amola”, pronunciado em 15 de novembro de 2022, quando foi abordado por um manifestante bolsonarista durante uma conferência do Grupo Lide, em Nova York. O segundo foi a declaração controversa e em tom efusivo “derrotamos o bolsonarismo”, em 12 de julho de 2023, durante um congresso da UNE (União Nacional dos Estudantes), em Brasília.

Parte da Corte interpretou as falas de Barroso como irrelevantes sob o ponto de vista estritamente jurídico. Simplesmente retratavam o ânimo geral do país naquele momento. Barroso, à época, defendeu-se afirmando não ter criticado a figura do ex-presidente, mas sim o movimento golpista conhecido como “bolsonarismo”.

Para esse mesmo “bolsonarismo”, no entanto, essas declarações eram uma indicação absolutamente evidente de que a guinada da jurisprudência que viria a seguir teve uma motivação fundamentalmente política, não técnica. As palavras do ministro seriam um prenúncio de perseguição pessoal.

Outra modificação controversa se deu poucos meses antes da mudança jurisprudencial sobre o foro. Foi em dezembro de 2023, quando o STF aprovou a Emenda Regimental nº 59 —norma interna que alterou o regimento da Corte—, deslocando para as Turmas (colegiados menores de 5 ministros) o julgamento da maioria das ações penais contra autoridades com foro, preservando no plenário só os presidentes da República exercendo a função e outras poucas autoridades máximas também no exercício efetivo do cargo.

Somada à guinada jurisprudencial sobre o foro privilegiado, a emenda criou um paradoxo processual evidente: Bolsonaro, além de ter seu destino travado no STF, não seria julgado pelo plenário —colegiado completo de 11 ministros, com muito maior peso simbólico e legitimidade política direta—, mas sim pela 1ª Turma, formada por apenas 5 integrantes, sendo 3 deles Zanin (ex-advogado de Lula), Flávio Dino (ex-ministro da Justiça de Lula) e Alexandre de Moraes (visto, por defensores e detratores de Bolsonaro, como algoz do ex-presidente).

Simbolicamente, a Emenda 59 “trancou” seu processo em um órgão fracionário menor, esvaziando significativamente a força institucional e simbólica do julgamento (há dúvidas sobre hipóteses de os advogados de Bolsonaro poderem apelar de uma condenação na 1ª Turma ao plenário, por meio de embargos infringentes).

O ministro Luiz Fux, também integrante da 1ª Turma, observou que a guinada da jurisprudência sobre o foro estabeleceu que ex-autoridades passaram a continuar sendo julgadas como se ainda exercessem a função pública. “Então, se estão sendo julgados como se ainda exercessem a função pública, daí a minha indicação de que a competência deveria ser do plenário”.

Em outras palavras, o ministro explicitou uma incoerência: se ex-autoridades passaram a ser tratadas como se ainda estivessem no cargo para fins de competência, deveriam logicamente seguir o mesmo rito dos ocupantes ativos —no caso do ex-presidente Bolsonaro, o julgamento teria de ser no plenário.

Outra controvérsia também aparecia: antes da aprovação da emenda, centenas de réus dos atos de 8 de Janeiro —figuras sem mandato político e com muito menor projeção institucional— foram sistematicamente julgados no plenário completo; já o ex-presidente, formalmente acusado de liderar toda a trama conspirativa, está enfrentando o fato de seu destino final ser decidido por um colegiado numericamente menor e simbolicamente menos representativo.

Ao manter deliberadamente a competência do julgamento de Bolsonaro na 1ª Turma, argumentam os críticos, o Supremo reforçou perigosamente a percepção pública de seletividade processual e expôs uma incoerência interna difícil de justificar em termos de isonomia jurídica.

O ex-ministro Marco Aurélio Mello —voto vencido isolado em 2018— tem uma avaliação bem direta sobre a mudança de foro: “A competência do STF é de direito estrito, exaustiva na Constituição Federal. A prerrogativa do foro protege exclusivamente o cargo institucional, não a pessoa física”.

Com essa afirmação categórica, quis deixar claro que a Constituição não admite outra interpretação senão a de que as autoridades necessariamente viram cidadãos comuns ao deixarem definitivamente o cargo, e seus processos criminais devem obrigatoriamente baixar para a primeira instância.

Marco Aurélio, como Fux, também criticou energicamente a emenda regimental de 2023, aprovada após os traumáticos eventos do 8 de Janeiro, que deslocou sistematicamente processos penais do plenário completo para as turmas menores. “Isso nunca aconteceu no Tribunal enquanto eu lá estive. Matéria de natureza penal sempre foi julgada pelo plenário; é olho no olho, somatória de forças distintas e complementares”, declara o ex-ministro.

Marco Aurélio fez uma crítica contundente que sugere um objetivo velado da corte: “A meu ver, não podemos abrir o leque a ponto de ultrapassar as balizas que definem a competência do Supremo e que estão na Constituição Federal. Em direito, o meio justifica o fim, mas não o fim ao meio”.

A crítica à divisão do julgamento entre plenário e turmas ganhou eco em participação de outro ex-ministro da Corte, Carlos Ayres Britto, no programa “GloboNews Debate”.

Ayres Britto, assim como Fux e Marco Aurélio, concordou que, se Bolsonaro deve ser julgado pelo STF, a competência deveria ser do plenário completo, não da 1ª Turma.

“No plenário, são 11 vocações jurídicas, 11 experiências, 11 notáveis”, argumentou Ayres Britto. “Em se tratando de julgamento em matéria penal de ex-presidente da República, a competência deveria ser deferida normalmente ao plenário do Supremo e não à Turma”.

Com o país em turbulência, todo o movimento do STF foi inevitavelmente visto de várias maneiras distintas.

Para o ex-presidente Bolsonaro, seus advogados e defensores, tratou-se de perseguição pessoal evidente e de premeditada instrumentalização política da Justiça. Para o outro lado do espectro ideológico, representou Justiça célere e absolutamente necessária contra um líder golpista, algo fundamental para defender a democracia. Esse argumento tem sido propagado em vários meios políticos e foi sumarizado pela revista britânica “The Economist”, que no final de agosto de 2025 afirmou que o Brasil dá uma lição aos EUA quando se trata de preservar as instituições democráticas.

Observadores mais técnicos enxergaram na decisão uma simples evolução natural da jurisprudência, já que, em 2018, ainda que por meio de uma pequena ressalva, já se sinalizava o intuito de pôr fim ao que se chamava de “elevador processual”. De acordo com esse conceito, quando os mandatos acabavam, processos baixavam para a primeira instância; quando as mesmas autoridades voltavam a ser eleitas para outro cargo com foro, o processo voltava a subir, postergando indefinidamente desfechos, prazos e, às vezes, ocasionando prescrição.

Mas existe uma última leitura sobre as decisões tomadas pelo STF, que é vista como a mais plausível pela maioria dos magistrados dentro do Tribunal: para salvar a democracia em tempo real, o Supremo adaptou suas regras à necessidade do momento difícil em que o país vivia.

Fora do STF, o ex-ministro Ayres Britto é um defensor dessa tese. Segundo ele, em um contexto específico de ameaça concreta à ordem constitucional vigente, a reinterpretação jurisprudencial do foro pode ser legitimamente vista como autodefesa institucional democrática. Não seria a pessoa física de Bolsonaro, mas a própria democracia brasileira que estaria no centro estratégico da resposta judicial.

“Eu não confundo, de forma alguma, ativismo judicial com proatividade interpretativa necessária. Numa Constituição principial ou principiológica igual à nossa, há sempre uma possibilidade legítima de reinterpretar os textos constitucionais, sobretudo quando em defesa clara da democracia”, argumentou Ayres Britto no programa “GloboNews Debate”.

Segundo essa interpretação, quando os ministros se reuniram para formar uma maioria decisiva em abril de 2024, enfrentavam concretamente não apenas mais um processo criminal rotineiro, mas evidências factuais sólidas de uma tentativa real de golpe de Estado que incluía planos detalhados de prisão arbitrária e até assassinato de autoridades constitucionais legítimas, além do envolvimento direto de militares graduados da ativa.

Além disso, há tempos observavam com crescente preocupação um fenômeno global extremamente inquietante: a regressão democrática sistemática em países como Hungria, Polônia e Turquia, onde líderes autoritários corroeram metodicamente o Estado de Direito por dentro.

Afinal, segundo essa hipótese, em 2018 ninguém anteciparia que um ex-presidente da República tentaria destruir as instituições democráticas brasileiras; já em 2024, quando a maioria dos ministros do STF mudou a regra do foro, o quadro factual era completamente diferente, e muito mais grave –no entendimento da maioria dos magistrados do Supremo.

Enquanto os 6 votos decisivos eram depositados no plenário virtual até 12 de abril de 2024, já estava absolutamente claro para seus autores que um golpe de Estado havia sido concretamente tentado e que o perigo institucional ainda não havia sido completamente dissipado ou neutralizado.

Diante dessa realidade política inédita, o tribunal entendeu ser legítimo ter concluído que uma resposta judicial ágil e decisiva era fundamental para travar a impunidade e impedir o reagrupamento de forças consideradas por eles como antidemocráticas e que estariam organizadas para solapar as instituições.

Além disso, ainda segundo essa hipótese, seria sensato e racional concluir que o crime de tentativa de abolir o Estado de Direito, imputado a Bolsonaro e a seu círculo, era grave demais para ser julgado por um juiz de primeira instância, em processos lentos, repletos de recursos, que poderiam muito bem reavivar perigosamente a tentação golpista.

Dessa hipótese pode-se deduzir que o STF agiu motivado pelo momento político? Sim, certamente —mas não necessariamente para perseguir a pessoa física de Bolsonaro, e sim para proteger ativamente a democracia brasileira de ameaças concretas e imediatas. É assim que a maioria dos ministros argumenta para defender os caminhos tomados pelo Tribunal.

É fato que, entre 2018 e 2024, ministros experientes como Dias Toffoli, com interlocução próxima e privilegiada ao comando militar nacional, já percebiam claramente um ambiente golpista e advertiam que aventuras irresponsáveis contra a ordem constitucional vigente entrariam definitivamente para a história nacional como traição à pátria.

Diante de tudo isso, se o objetivo anterior da Corte era o de evitar o acúmulo de processos sem maior relevância institucional, novos fatos surgiram. Novos fatos ultra relevantes. Fatos que teriam justificado os meios –no entender da maioria dos magistrados e algo obviamente contestado pelos bolsonaristas e por seus advogados de defesa.

Se essa última hipótese for a correta, o STF enfrentou um dilema comunicacional complexo: explicitar que tomava decisões controversas para combater ameaças à democracia poderia politizar irremediavelmente a decisão judicial; manter silêncio, por outro lado, alimentaria percepções de oportunismo institucional.

O Tribunal optou pelo silêncio técnico —uma escolha que alimenta questionamentos e provoca controvérsias duradouras.